華僑華裔兒童是華僑華裔的新興力量�,是華僑華人社會的未來與希望。在對比新老華僑的祖國認同感時���,馬來西亞中國—東盟商務協會總會長林玉唐先生曾說道:“祖輩有著中國鄉(xiāng)情��、親情等血濃于水的緊密聯系�,始終保留著對祖國的向往和關懷?���?墒悄贻p一代教育背景不同���、生活環(huán)境不一樣、社會感染程度不一����,對祖國的認同就會與祖輩產生偏差?�!苯裉?��,中國特色社會主義進入新時代��,中國國力與國際地位不斷得到提升���,習近平總書記提出要“同海外僑胞共建中華民族共同體”。華僑華裔兒童是否與其祖輩一樣依然擁有一顆中國心���,是否還強烈認同自己是中國人的國民身份��?

為此���,我們對回國參加2018年“情系家鄉(xiāng)”華僑新生代華文教育夏令營的華僑華裔兒童進行了調查���。共選取了316名華僑華裔兒童�,他們/她們年齡在7—17歲,主要來自西班牙�����、意大利���、德國�、希臘等歐洲國家���。調查數據顯示��,華僑華裔兒童對中國的身份認同強度的平均分為3.10(采取5點記分制)����,大于理論中位數2.50分���。從百分比例看��,93.9%的兒童對于作為中國人感到自豪���,95.8%的兒童認為中國人身份是重要的��,96.6%的兒童對于身為中國人感到快樂���。可見����,許多華僑華裔兒童盡管成長于海外,但并不缺乏對祖籍國的感情和家鄉(xiāng)意識���,令人擔憂的“鄉(xiāng)音漸改����,鄉(xiāng)情漸淡�,鄉(xiāng)心漸弱,對中華文化的感覺日益淡薄”的現象并未發(fā)生�����。

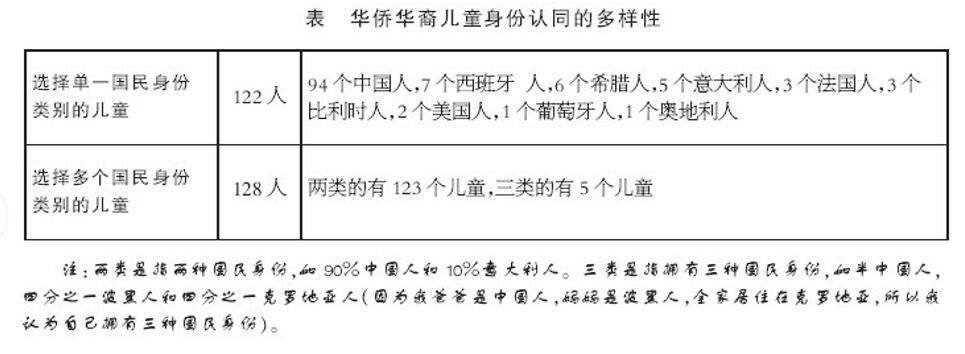

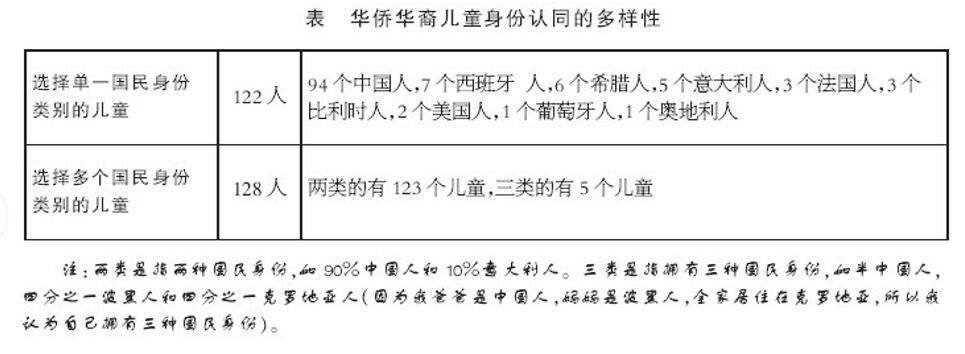

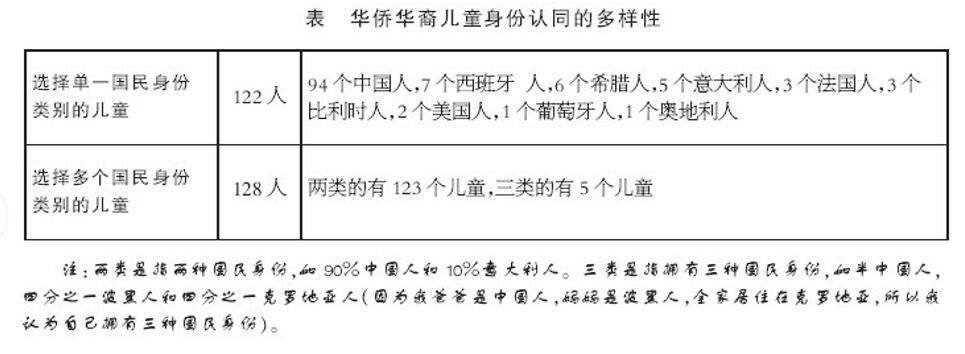

但是���,進一步調查卻發(fā)現華僑華裔兒童的身份認同較為復雜����。他們不是簡單地認同某一身份就排斥另一身份,而是可以同時認同多個身份���。例如���,一些兒童認為自己是“90%中國人和10%意大利人”��,或“半中國人�����,四分之一波黑人和四分之一克羅地亞人”�����。通過對250名華僑華裔兒童的身份認同進行統計����,結果發(fā)現認同單一中國人身份的(即完全認同自己是中國人)有94人,占37.6%���;認同多個不同身份(即認為自己部分是中國人)的有128人��,占51.2%���;完全不認同自己是中國人身份的有28人��,占11.2%���。從這些數據可以看出,有一半的華僑華裔兒童認為自己是一個多重的國民身份��,而不是某一單一類別的國民身份���。通過對自畫像進行分析�,也可以得出類似結論���。一些兒童給自己畫著黑頭發(fā)���、黃皮膚,但仍有一部分兒童給自己畫上卷曲的頭發(fā)�����,并寫上我是“半中國人和半西班牙人”���。因此�����,盡管華僑華裔兒童對中國的身份認同度較高�����,但仍有一半兒童認為自己具有多重身份�。

先前研究認為華僑華裔的身份認同存在著兩極化及其矛盾的現象:一部分華僑華裔對中國的身份認同感比較強烈����;而另一部分華僑華裔則認為自身已然是“世界人”,他們/她們的思維方式��、行為舉止和生活習慣等方面基本上已是多種文化的融合�,成為典型的外黃內白的“香蕉人”。雖然他們堅決認為自己已是西方人����,拒絕做“華人”,但卻得不到西方人的認可���。因此����,他們/她們對自己的身份認同總是處于矛盾的狀態(tài)之中。但是����,基于本調查卻發(fā)現單一兩極或矛盾化的認同身份并不常見。我們發(fā)現多數華僑華裔兒童的身份認同不是單一的�����,而是多重的�����。他們/她們既認同自己是中國人�,也認為自己是僑居國人。完全認為自己是中國人或僑居國民�,即單一兩極的認同身份人數不到一半。這些發(fā)現可以在一定程度上說明兩極化���、矛盾化至少不是華僑華裔兒童身份認同的主要表現形式�����,而多重的身份認同�,并保持和諧相處才是華僑華裔兒童身份認同的主流。

身份是一個復雜的現象��,因為它通常是多重的�、主觀的、情境性的�����,并具有可塑性�����。在某種程度上���,身份認同是一個開放的、隨著時間的推移而不斷構建和重建的過程���。華僑華裔兒童的心智尚處于發(fā)展發(fā)育的過程中�����,他們/她們對身份認同的構建具有極大的可塑性����。這些兒童或出生于僑居國,或在童年時期便跟隨父母移居海外�,所接受的教育以及社會化過程基本是在僑居國完成的,因此“他們是在自身的血緣文化和成長的環(huán)境文化相互撞擊與交融中成長的一代人”��,其思想����、行為、舉止等方面必然是兩種文化在交流中相互碰撞��、相互融合而產生的結果����。楊鳳崗曾提到美國華人基督徒在進行身份認同的構建時,“既沒有放棄族群認同被動地接受同化����,也沒有拒絕融合而簡單地固守其族群認同,而是同時圓潤地建構和重構美國人認同��、華人認同和宗教認同”���。他們是將這三種認同有機地疊合在一起����,并在不同的文化場景中作出得體的行為。華僑華裔兒童身份認同的多樣性支持了楊鳳崗提出的“疊合身份認同”的模式����。他們/她們并未簡單被動地拒絕或固守某一身份,而是將祖籍國與僑居國的身份�����,甚至是三種以上的身份疊合在一起��,建構起獨特的“疊合身份認同”���。

(本文系浙江省教育廳科研項目“青少年國家認同的發(fā)展與教育”(Y201840117)階段性成果)

(作者單位:麗水學院教師教育學院)